私の研究履歴書①

三浦 房紀

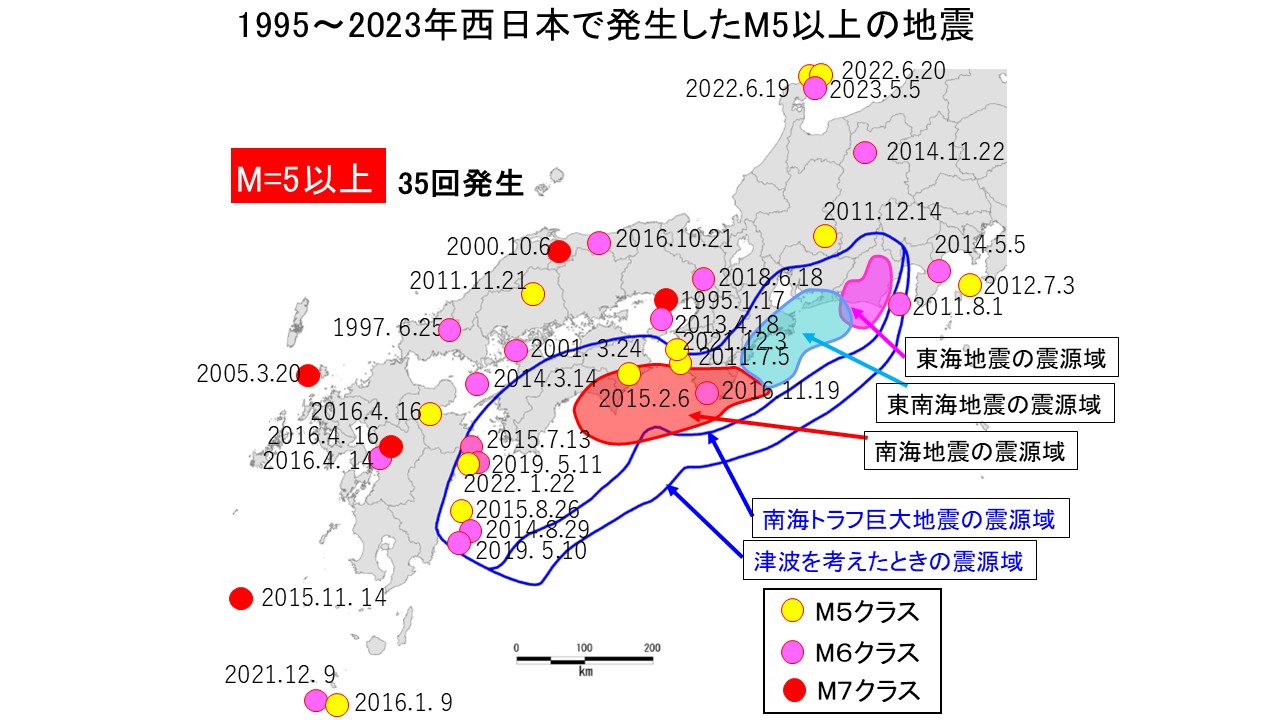

今年は1995年1月17日の阪神・淡路大震災(地震名は1995年兵庫県南部地震)から30周年ということで、テレビ局が特別番組を組み、新聞社が特集を組んだり、また各地で記念行事などが行われている。以来、西日本だけでもにぎやかなくらい地震が起こっている。図-1は阪神・淡路大震災以後、一昨年(2023年)末までに西日本各地で起こった地震をプロットしたものである。なぜ一昨年末までにしてあるかというと、2024年1月1日の能登半島地震が起こってから、能登半島周辺は丸が重なって描くことができないからである。まさか元日で、みんなが晴れやかな気持ちになっているとき、午後だからお屠蘇やお酒を飲んでいい気持ちになっている人もたくさんいたであろう時に地震が起こるとは、だれも思っていなかったであろう。

図 ー 1

私は阪神・淡路大震災の揺れを大阪のホテルで体験した。激しい揺れで目が覚めた。まるでひどい乱気流に入った時の旅客機のように上下左右に大きく強く揺れた。まず部屋の中に落ちてくるものや飛んでくるものがないかを確認した。そして跳ね飛ばされないようにしっかりとベッドをつかんでいたのを覚えている。

日米都市防災会議が大阪で開かれるため、私は日本側の幹事の一人として前日から大阪入りして準備をしていた。いずれ関西にも大きな地震が来るであろうから、人々に注意を呼びかけよう、ということで、テーマは「For the Next One」(次の地震に備えて)、1月17~19日の3日間行うことにしていた。まさにその日の早朝に阪神・淡路大震災が起こったというわけである。

阪神・淡路大震災のことは別の機会に書くことにして、この地震を契機に全国の都道府県が地震防災計画を見直すことになった。山口県もその例外ではない。むしろ山口県はあまり地震が起こらないところなので、正直いってあまりきちんとした地震防災計画はできていなかった。防災計画を立てるにはその前提となる地震被害想定が必要になる。そこで県は防災会議(知事が会長)の下に地震対策専門部会を立ち上げ、その会長に私に就任してほしい、という依頼があった。幸い当時の防災課長さんはそれ以前から面識があってお人柄もよくわかっていたので、すぐにお引き受けすることにした。それ以来県の防災課(現在は防災危機管理課)との長いお付き合いが始まった。

地震対策専門部会はその後地震以外の自然災害も対象にするということで、防災対策専門部会と名称が変更されたが、引き続き私が会長を務め、3回地震被害想定を行い、風水害では各種ハザードマップ作成のための方針も決めた。15年も務めたので、そろそろ会長を降りようと思っていた矢先に東日本大震災が起こって、4度目の地震被害想定を行うこととなった。平成30年西日本豪雨災害が起こり、この対応に一通り道筋がついたところで、2020年4月に風水害が専門の現山大名誉教授の山本晴彦先生にバトンタッチした。

ところがまた国が南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しをするというので、県も被害想定の見直しをすることになり、防災対策専門部会とは別に地震・津波防災対策検討委員会を立ち上げ、その委員長を依頼され、現在5回目の被害想定を行っている。今年度いっぱいで作業を終わり、年度末に、遅くとも来年度初めには結果を公表する予定である。

さすがに5回も被害想定をするといろいろなことが見えてくる。このことも機会を見つけて書きたいと思うが、自分で私の研究履歴は大学の他の先生と比べてだいぶ変わっていると思っている。これから数回にわたってその変わった履歴を書きたいと思う。そのためにサブタイトルを「私の研究履歴書」とした。

1976年4月に京都大学防災研究所の助手になって以来、様々なことを様々な分野の方から学び、それを自分の研究に生かすことができたことをこころから感謝している。駄文の繰り返しになると思うが、少しでも皆さんの仕事の参考になればと思い、恥を忍んで書きたいと思っている。